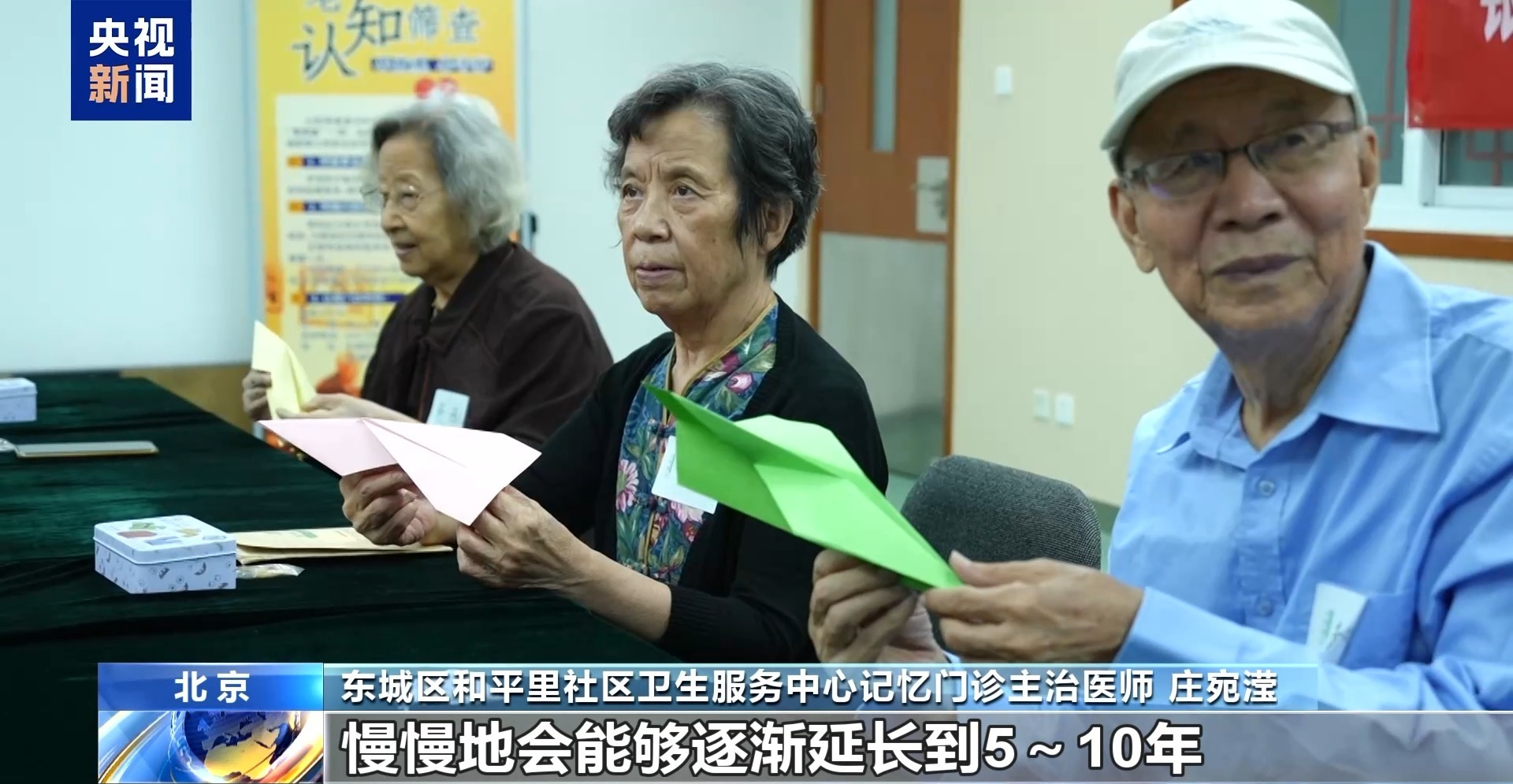

打地鼠、翻纸牌、折“纸飞机”……在北京市东城区一家社区卫生服务中心里,这些充满童趣的游戏,正成为老人们对抗记忆衰退的“康复良药”。这里就是北京布局在居民家门口的“记忆门诊”。

随着人口老龄化进程加快,阿尔茨海默病等老年期痴呆已成为影响人民健康的重大公共卫生挑战。今年年底前,北京市将有不少于20家社区记忆门诊通过评估验收。至2030年,北京市将建成不少于100家社区记忆门诊,覆盖16个区和经济开发区。

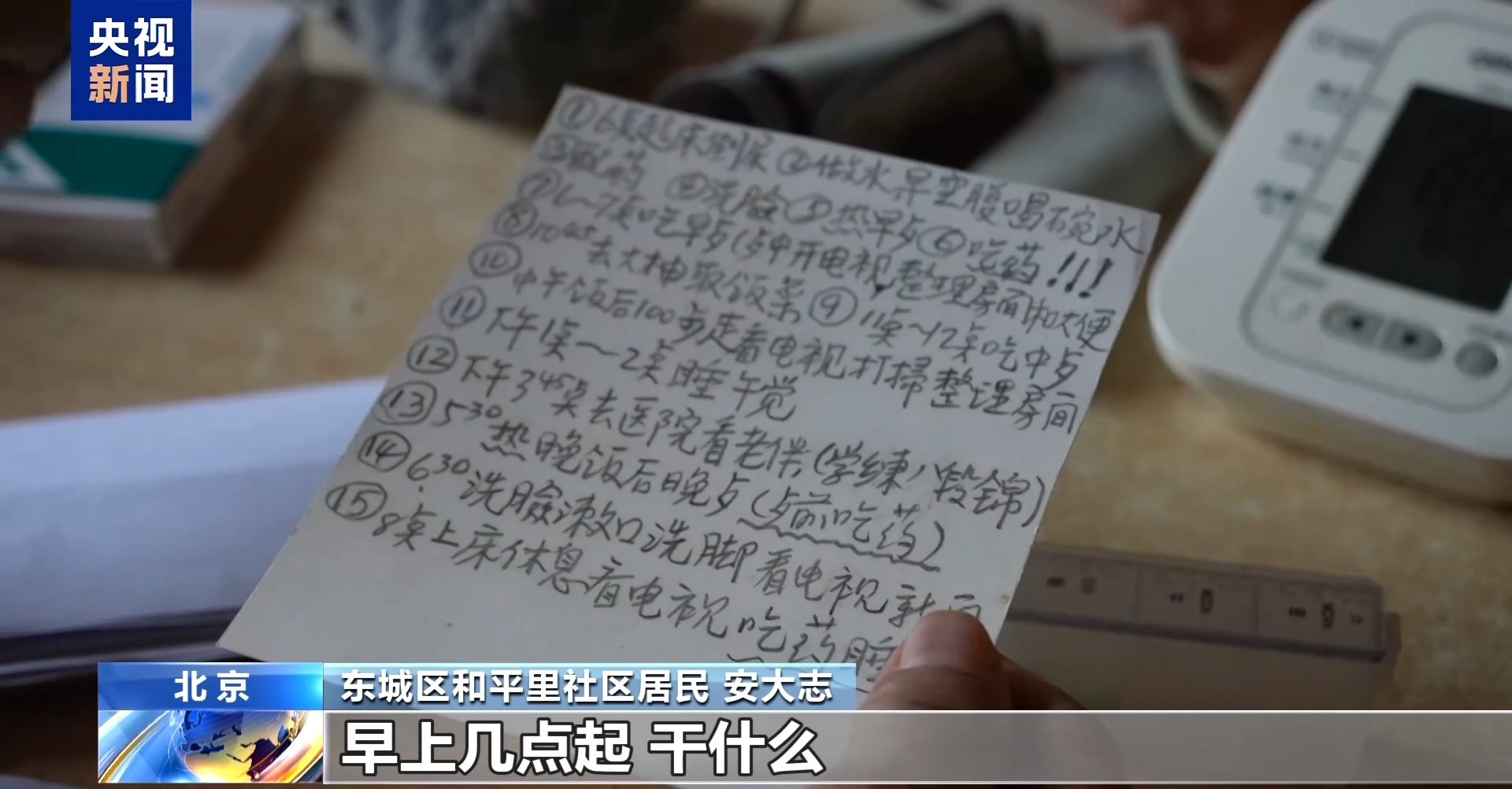

90岁的安大志已经习惯了将查阅记忆卡片作为每天早起的第一件事。这些卡片上有的写着量血压、吃药,有的写着他计划安排的行程。

在别人看来,老人仍然眼明心亮,但老人自己明白,“记忆的橡皮擦”慢慢的开始在他的脑海里快速运转。在此前的一次就诊中,医生提示他要关注记忆力减退的问题,阿尔茨海默病,安大志不陌生,他试图反复描摹往事的痕迹,而王秋华成为陪他一起与“遗忘”赛跑的人。

东城区和平里社区居民 安大志:中午吃了什么饭,且得想呢。说我是阿尔茨海默病,我觉得是,但没那么重。

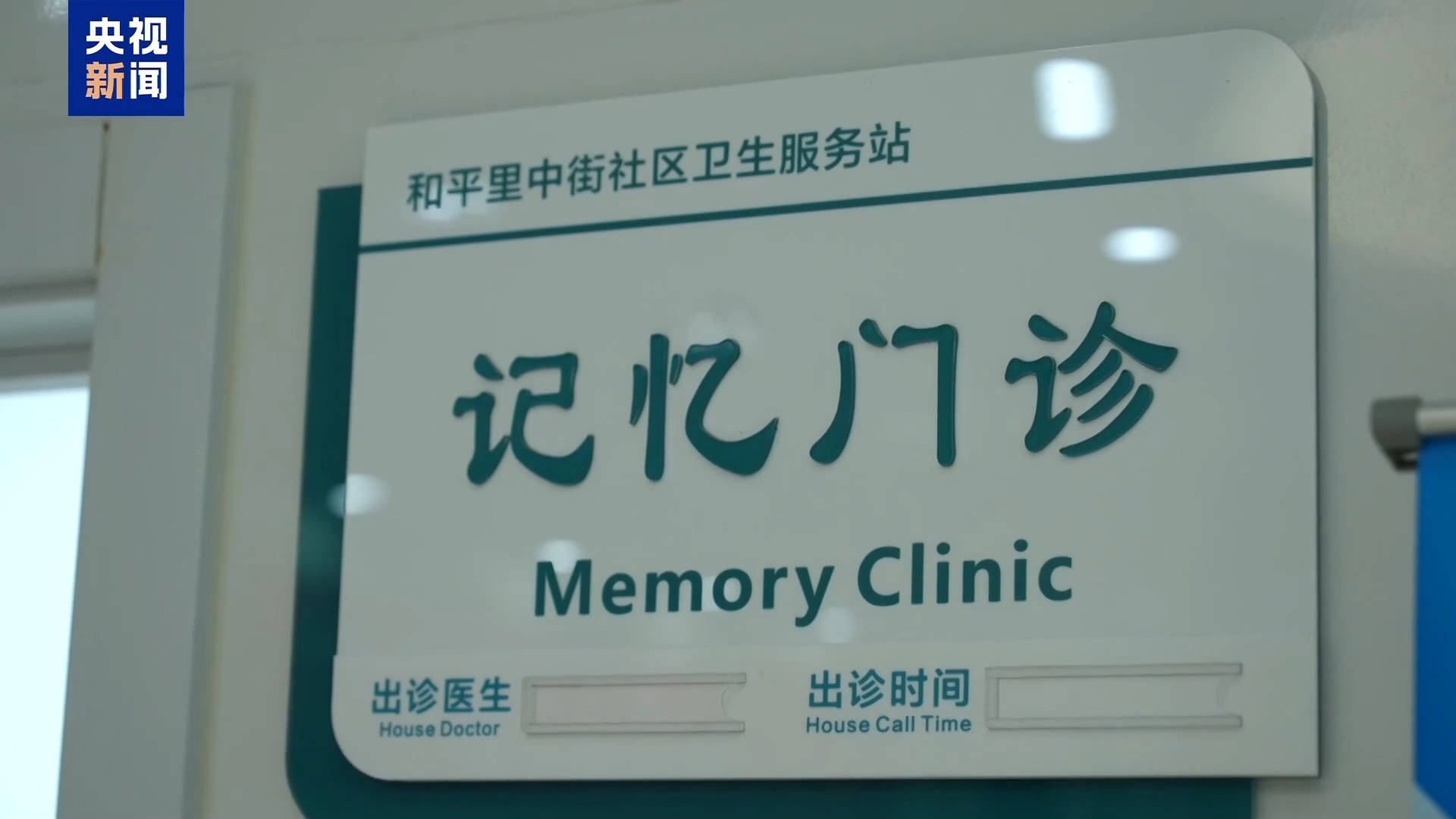

王秋华是北京市东城区和平里社区卫生服务中心中街服务站的站长,这里有北京第一家社区“记忆门诊”,在距离老人最近的地方开展认知障碍筛查并进行早期干预是王秋华主要的工作之一。

王秋华和记者说,她在社区工作20多年了,管理着这些慢性病,可是阿尔茨海默病却少有人关注。阿尔茨海默病目前还没有一个特别有效的药,所以把关口前移,把阿尔茨海默病在早期筛出来,并且干预延缓它的发展。

根据国家卫生健康委的数据,我国当前60岁及以上人群中,有认知障碍患者5300多万。随着人口老龄化进程加快,包括阿尔茨海默病在内的认知障碍疾病患者数量迅速增加,突出表现为记忆力减退、定向力丧失、语言障碍、抽象和计算能力变弱等症状。为了破解认知障碍疾病早筛、早诊的难点,2019年,北京启动了“老年人脑健康体检(痴呆风险筛查)项目”,2023年,和平里卫生服务中心记忆门诊开诊。

将认知障碍疾病的诊疗下沉到患者身边,社区记忆门诊成为认知障碍防治“最后一公里”破局的关键。社区医生对辖区不少老人“知根知底”,能及时对记忆力减退的老人予以关注。

东城区和平里社区卫生服务中心记忆门诊主治医师 庄宛滢:如果有记忆力减退的老人来就诊,我们第一步需要了解他的既往病史,进一步了解疾病进展的过程,有没什么诱因,进行认知量表的筛查,排除其他原因引发的认知障碍的问题。

东城区和平里社区卫生服务中心副主任 :我们社区卫生服务机构在逐年建设记忆门诊,等于铺设记忆门诊的基层网底,如果能提前发现阿尔茨海默病的早期病人,对于社会防治至关重要。疑难的患者转诊到上级医院进一步确诊,确诊之后,若需要定期到社区卫生服务机构来做训练。等于从识别到诊断到后期治疗,再到后期康复,是一个完整的体系。

目前,北京首批社区医院的记忆门诊已经开诊,有些还请来了大医院专家。而作为最早的试点者,截至目前,和平里社区卫生服务中心已经累计筛查5000余人,百余名认知障碍疾病患者被记录在健康档案中。社区记忆门诊能为患者提供哪些帮助?

几个月前,尚淑英老人开始在社区记忆门诊接受认知障碍规范康复训练。认知障碍服务小组的活动日每两周一次,她次次不落。

东城区和平里社区居民 尚淑英:原来我在家没人跟我说话,我到这儿来学习康复训练,我回去也练练,总体来说进步挺大。我精神了,身体也壮实了。

通过日常宣教、常规随访、定期评估,社区门诊里的“时光守护者”试图为认知障碍老人及其家庭编织起一张更加立体、丰满、有力的支持网络。

记忆门诊主治医师庄宛滢介绍,早一点干预,疾病进展的过程就会延长,比如说从轻度到中重度认知障碍会从原来的1年慢慢延长到5~10年。

今年4月,和平里社区卫生服务中心引入应急总医院认知障碍领域专家资源。根植于基层的记忆门诊拉近了大医院和家庭照护之间的距离,通过数字化和家庭医生服务,更多轻度与稳定期认知障碍患者将能在社区环境中获得及时、有效的治疗与关怀,也促进社会形成对认知障碍人群的友好环境。